|

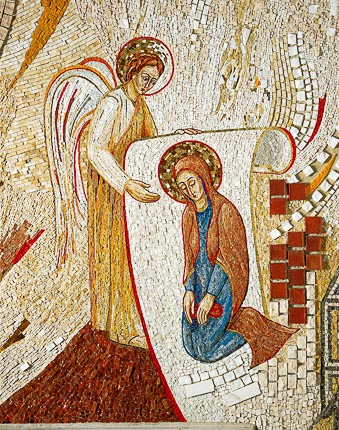

| Nel novembre 1999 è stato completato il mosaico che riguarda le tre pareti, la parete sinistra dell’incarnazione del Verbo, la parete destra della Divinizzazione dell’uomo, e la parete di fondo della Parusia, e inoltre la Volta con il Pantocrator. |

Per approfondimenti: | |

| Visita virtuale della cappella in lingua inglese |

L’opera realizzata dall’Atelier d’Arte del Centro Aletti è composta da:

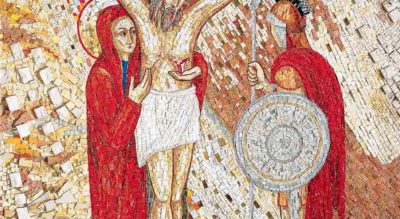

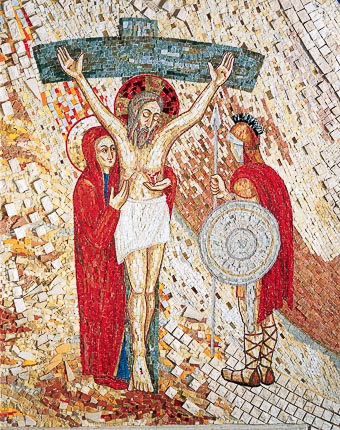

| PARETE DELLA DIVINIZZAZIONE DELL’UOMO | |

| La parete di destra (guardando l’altare) è una sorta di contrappunto alla parete della kenosi, della discesa di Dio. Qui è raffigurata la salita dell’uomo, la divinizzazione, il ritorno dell’umanità al Padre. Nell’asse centrale della parete, sulla volta, vediamo la Dormizione. Ma come saliamo noi uomini a Dio? Torniamo a Lui nel Figlio per mezzo dello Spirito Santo. Perciò la scena centrale della parete è rappresentata dall’Ascensione. Questa scena è unita alla Pentecoste. Si tratta di due scene che di solito non si trovano insieme, tranne in rare immagini orientali. Tutta la parete è pensata sulla base del versetto di Isaia dice che la pioggia scende e torna al cielo solo dopo aver fecondato la terra e averla fatta fruttificare (cf Is 55, 10). C’è un movimento di discesa e di ascesa, di venuta e di ritorno. Lo Spirito Santo scende e ci muove verso il Figlio per tornare al Padre. Quello che rende l’uomo simile a Dio è l’amore, perché Dio è amore. Lo Spirito Santo, versando l’amore in noi, crea quell’unione con Dio che rende l’uomo un essere appartenente al suo Signore, separato dalle tenebre, unito alla luce. | |

| Parete della divinizzazione |

| Al centro l’Ascensione di nostro Signore e la Pentecoste. Cristo deve salire al Padre, perché lo Spirito scenda. Il Padre rimane sempre nascosto. Noi conosciamo Dio tramite la sua mano, cioè la sua opera nella creazione e nella redenzione. Il Figlio già tocca il paradiso, l’abitazione del Padre, con le ferite ben evidenziate, perché porta con sé l’umano: la realtà più umana sul suo corpo sono le sue piaghe, infertegli dall’uomo sulla carne da lui assunta. Sotto, mentre il mantello di Cristo sfiora ancora la terra, c’è la Madre, la donna nella quale tutto questo mistero si è comunicato e rivelato. È in atteggiamento orante, dunque è immagine della Chiesa in epiclesi. Cristo sale al Padre e lascia sulla terra il paradiso: la Vergine Madre-Chiesa in epiclesi per la discesa dello Spirito Santo. Lo Spirito scende come un fuoco e crea la comunità, che è il grande miracolo della storia umana, la comunità dei figli che nel Figlio tornano al Padre. Questa comunità ha nel suo cuore Cristo che sale a Dio Padre. Se viene meno Cristo al suo centro, la Chiesa non ha più senso. La scena presenta un grande disegno ecclesiologico: ogni apostolo ha il vestito di un colore che non è mai ripetuto e un mantello che invece è simile al mantello di Cristo, uguale per tutti gli apostoli. Infatti, ognuno di noi è figlio nello Spirito, che ci rende figli in un modo del tutto personale, ma allo stesso tempo siamo resi figli nel Figlio, come sottolinea san Paolo (cf Gal 3, 26; 4, 5). Lo Spirito Santo garantisce la pluralità della figliolanza e il Figlio, Cristo, l’unità di questa medesima figliolanza. Fuoco, colomba, vento, pur essendo immagini dello Spirito Santo, non sono tuttavia sue immagini personali. Già gli antichi Padri si chiedevano quale sia il volto dello Spirito, e rispondevano che questo è il Figlio. I primi quattro apostoli in alto, due da ciascun lato, guardano pertanto Cristo, perché solo grazie allo Spirito Santo ricevuto riescono a vedere in Gesù il Signore. Solo nello Spirito si può dire che Gesù Cristo è Signore. Altri quattro, sempre a due a due, si guardano l’un l’altro, perché ogni battezzato porta in sé lo Spirito. I penultimi due guardano Maria, che è piena di Spirito Santo, la pneumatofora per eccellenza. Pietro e Paolo guardano di fronte a loro, nello spazio fuori dalla parete, nel luogo dove la Chiesa viva, volto dello Spirito Santo nella nostra storia di oggi, celebra la liturgia. C’è dunque tutto un intreccio di sguardi, che sottende un discorso pneumatologico. | |

| Parete della divinizzazione |

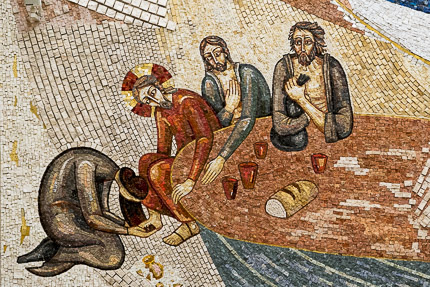

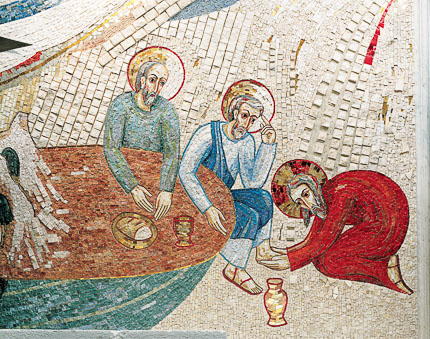

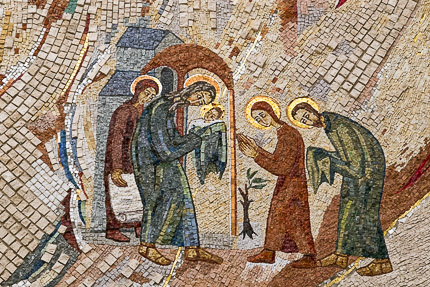

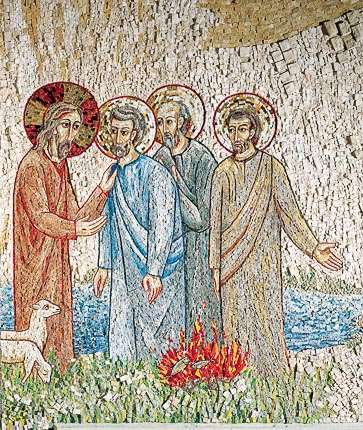

| La prima scena partendo dalla sinistra della parete, di fronte all’Annunciazione che si trova sulla parete dell’incarnazione, è raffigurato l’incontro degli apostoli con Cristo riportato nel capitolo 21 di Giovanni, quando Cristo chiede a Pietro: Mi ami tu più degli altri? In modo simile all’Annunciazione, anche qui si tratta di un’adesione a Dio, alla sua volontà. L’apostolo Bartolomeo indica con la mano sinistra il martirio di san Paolo, quasi a voler dire: Come puoi chiedere se ti ama più degli altri, dal momento che tutti moriremo martiri, daremo la vita per te? Il “di più” non sta tanto nel gesto eroico, quanto nella vocazione. La vocazione si compie nell’amore. San Paolo dice che l’uomo può fare tutto, fino a bruciare il proprio corpo, ma se non è nell’amore non serve a niente (cf 1Cor 13, 3). Ora, l’amore è sempre personale, e di conseguenza anche la vocazione. La vocazione di Pietro è quella di radunare i fratelli. Per creare la comunione e l’unità tra le persone ci vuole tanto amore. Perciò Cristo chiede a Pietro se lo ama più degli altri. In maniera simile, Giuseppe, figlio di Giacobbe, fu più amato degli altri, perché aveva la vocazione di radunare i fratelli e riportarli uniti davanti al padre. L’episodio vuole sottolineare che anche il potere è fondato nell’amore e in esso si compie. | |

| Parete della divinizzazione |

| Proseguendo verso destra, come anticipato, sopra il samaritano è raffigurato il martirio di san Paolo: lo Spirito Santo scende come gocce di sangue e ritorna a Dio come martirio. Anticamente, il martirio era considerato il segno dello Spirito per eccellenza, perché il martire si abbandonava a delle prove impossibili per un uomo a motivo dell’amore di Dio. Il martire è normalmente presentato con quattro elementi: si aggrappa all’albero della vita; si indica il modo del martirio (qui la testa decapitata); il volto è completamente pacificato, altrimenti si tratterebbe di un eroe, non di un martire (qui san Paolo è raffigurato come se si addormentasse nel Signore, con la testa appoggiata sul palmo della mano); si allude infine al luogo del martirio. Convenzionalmente san Paolo è raffigurato sotto le mura di Roma. Qui, sotto la sua testa, sgorgano tre ruscelli, come un richiamo al luogo del martirio, che la tradizione vuole alle Tre Fontane. | |

| Parete della divinizzazione |

| Lo Spirito Santo penetra allo stesso modo tutte le pietre e ritorna a Dio in un vortice, sotto forma di amore fraterno. Sotto san Paolo troviamo raffigurato il buon samaritano. Cristo è il buon samaritano che è venuto a curarci, e noi dobbiamo lasciarci amare, farci curare per essere abilitati ad amare. Eppure lui stesso dice: “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25, 40). Il forestiero, il nudo, l’affamato, il viandante sono Cristo. Si tratta di una reale identificazione, dal momento che il Signore ha assunto la nostra umanità. Perciò si può dire che il buon samaritano è Cristo che ci salva, ma allo stesso tempo anche il povero, bisognoso di aiuto, è sua immagine, come afferma l’identificazione che Egli ha fatto di sé con chiunque avremo soccorso (cf Mt 25, 31-46). | |

| Parete della divinizzazione |

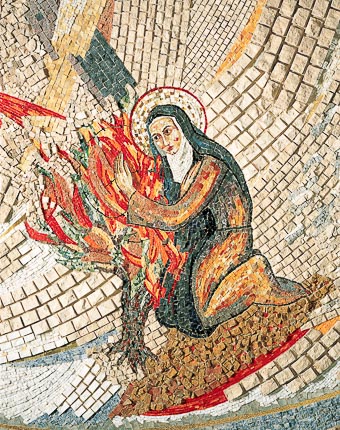

| Dall’altro lato, santa Edith Stein (Teresa Benedetta della Croce), monaca: lo Spirito Santo scende unendosi alla fiamma del roveto ardente, simbolo del monachesimo, in quanto il monaco è contemplativo e trova una rivelazione di Dio in tutto, riesce a vedere Dio in tutte le cose. Ma poiché Edith Stein è un’ebrea, allora il roveto ardente è anche simbolo di Mosè e della tradizione ebraica. All’interno del roveto si intravede il filo spinato, ricordo di Auschwitz. Edith accarezza la fiamma di Auschwitz, che per lei si identifica con il fuoco del roveto ardente di Mosè: è il luogo da cui Dio ha parlato a Mosè e adesso parla a lei. Il culmine della contemplazione, secondo la santa, è l’intelligenza che matura fino all’amore e riesce a vedere il bene nel male. | |

| Parete della divinizzazione |

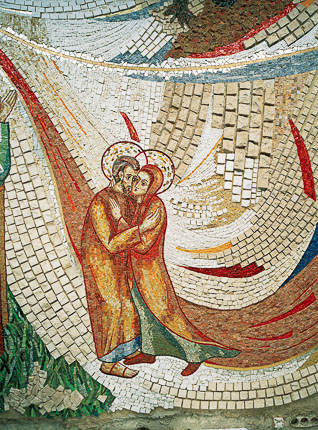

| Proseguendo a destra, la fiamma che scende dal Padre arriva fino in fondo, alla porta, penetrando le pietre, e ritorna a Dio in un vortice sotto forma di amore coniugale: come simbolo di questo amore sono raffigurati Gioacchino e Anna, i genitori di Maria. Anna, con un passo quasi di danza, muove l’uomo verso Dio. Evdokimov, insieme ad altri teologi in Oriente, ha insistito che la donna è stata creata per riportare l’uomo alla relazione, dunque all’amore, alla vita spirituale. La donna è il principio religioso, perché è il principio relazionale. L’amore sponsale tra uomo e donna, quindi, come via del ritorno al Padre. | |

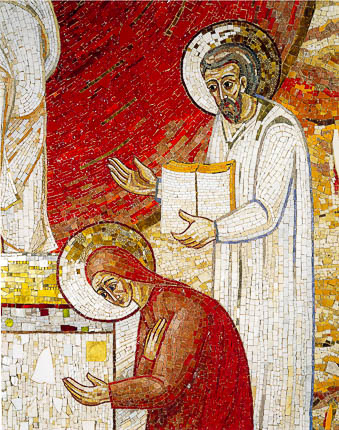

| Parete della divinizzazione |

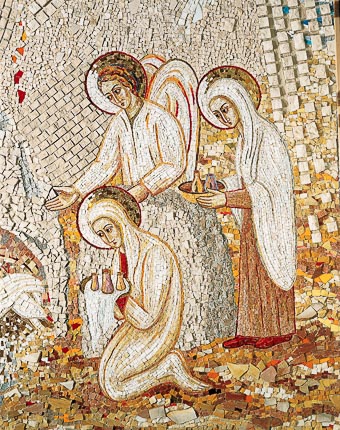

| Di fronte alla Crocifissione della parete dell’incarnazione, troviamo la tomba vuota con le mirofore e l’angelo che ha tolto il masso. Sulle bende sta scritto ho On, “Colui che è”. Maddalena è nello stesso atteggiamento di Edith Stein. Salome e Maddalena con i profumi, Edith Stein con la carezza, tutto per ricordare il Cantico dei Cantici. Siamo dunque di nuovo nel clima dell’amore. Tutta la parete in qualche modo parla dello Spirito Santo e dell’amore, mettendo in rilievo che la vita cristiana è una sinergia con lo Spirito, una partecipazione a Cristo e una comunione con il Padre. Per questo non può essere ridotta a ideologismi e a moralismi. | |

| Parete della divinizzazione |

| PARETE DELLA PARUSIA | |

| Voltandoci verso la porta d’ingresso, che si trova di fronte alla rappresentazione della Gerusalemme celeste, troviamo la parete della Parusia, ossia della seconda venuta di Cristo. Sopra, sulla volta, è raffigurata la Trasfigurazione sul Tabor. | |

| Parete della Parusia |

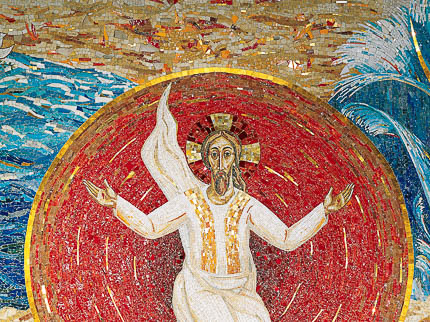

| Cristo che scende, è l’ho Erchomenos, Colui che sta venendo, nel vortice della divinità di per sé inaccessibile, dalla profondità imperscrutabile che adesso tuttavia si rende straordinariamente vicina (la sfera rossa che lo circonda). Cristo scende con le vesti sacerdotali, mostrando le ferite, il prezzo della filantropia, dell’amore per gli uomini. L’altare è tutto splendore, pronto per la liturgia celeste. Davanti all’altare si trovano Adamo ed Eva ormai vecchi, vestiti di rosso, che venerano il vero albero della vita – la croce (nella forma cirillo-metodiana) – in un Eden dove i fiori non appassiscono più. I primi che si accostano all’altare come concelebranti sono due apostoli: Filippo con il calice e Marco con il Vangelo. Filippo, perché durante l’ultima cena aveva chiesto al Signore di mostrare il Padre (cf Gv 14, 8), e Marco come primo evangelista che testimonia la Buona Novella della storia della salvezza. | |

| Parete della Parusia |

| Parete della Parusia |

| Parete della Parusia |

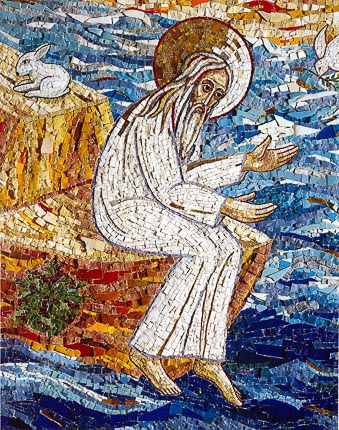

| Sono inoltre presenti quattro grandi figure veterotestamentarie, prefigurazioni di Cristo. Questi quattro personaggi in tutta la tradizione cristiana sono sempre stati interpretati come tipi del Cristo pasquale. In alto a sinistra, Noè con l’arca, simbolo di Cristo che con la croce salva il mondo, o di Cristo e la Chiesa. | |

| Parete della Parusia |

| In alto a destra invece, Mosè che blocca il Mar Rosso. | |

| Parete della Parusia |

| Sotto Noè, in basso a sinistra troviamo Giona con la balena, immagine di Cristo racchiuso per tre giorni nel ventre della terra. | |

| Parete della Parusia |

| In basso a destra Giuseppe d’Egitto con i covoni e i sacchi di grano, rigettato e venduto dai fratelli, che tuttavia diviene la loro salvezza. | |

| Parete della Parusia |

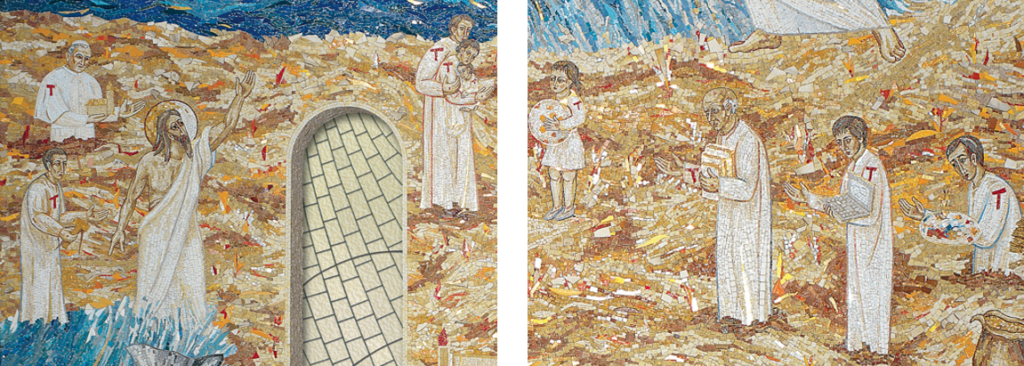

| L’iconografia orientale ci insegna che la terra e il mare alla fine dei tempi ridaranno i morti a Cristo. E qui vediamo, sparse sulla terra e sul mare, accanto a Giona, le persone che sorgono dalla morte indossando la veste bianca del loro battesimo (cf Ap 7, 14), segnati per la salvezza con la lettera “tau” (cf Ez 9, 4) e con le stigmate. Hanno accolto l’amore di Cristo, sono stati con lui crocifissi e si sono lasciati penetrare dall’amore. Tutto ciò che viene assorbito dall’amore è strappato alla morte per la vita eterna, poiché l’amore non ha fine. Chiunque ama, prima o poi giunge al triduo pasquale, perché l’amore di Dio vive nella storia nel modo della pasqua. I risorti qui rappresentati hanno accolto l’amore di Dio tramite l’opera della redenzione di Cristo e gli sono divenuti simili. Ogni uomo, donna o bambino è simile a Cristo per mezzo dell’amore di Dio. Le loro mani con le stigmate, ad esempio, ci ricordano le mani del Signore. Tutte queste persone divengono così – come Mosè, Noè, Giona, Giuseppe d’Egitto – altrettanti ricordi di Cristo, anzi, una sua memoria diretta, una sua eterna anamnesi. La liturgia è un memoriale perenne, una memoria eterna del Signore. Ecco la liturgia del cielo, ecco la parusia: tutto ciò che è stato raggiunto dall’amore di Cristo e che lo ha accolto riappare con Lui. La terra è piena di sole e di luce in festa, perché i figli plasmati dalla terra si rivelano come figli di Dio. Ognuno risuscita con ciò con cui ha amato. L’amore è anche l’ambito in cui si salva il mondo, il creato. La materia, assunta nell’amore tra le persone, partecipa alla risurrezione universale. Così vediamo le diverse vocazioni umane come cammino che porta alla risurrezione le persone che le vivono e il mondo che esse hanno impregnato e coinvolto nell’amore: c’è l’artista con la tavolozza dei colori, un’impiegata con il computer, il sapiente con i libri, la bambina con la palla dei suoi giochi, i coniugi con il loro amore, i costruttori, gli ingegneri, gli architetti con la loro fatica e creatività, e i sacerdoti, nella persona di Giovanni Paolo II, con la Chiesa. | |

| Parete della Parusia |

| Al centro, sotto il Cristo, san Pietro apre la porta del paradiso. Accanto a lui, su una superficie che si staglia sulla parete, è collocata la cattedra in bronzo del suo successore. La cattedra è fatta in modo tale che, dovunque uno si appoggi, soffre, perché si tratta non del potere del mondo, ma di quello della croce. Accanto alla cattedra si trova il grande pesce che ha sputato Giona sulla spiaggia. La sua grandezza indica che il male è una reale possibilità fino alla fine dei tempi. | |

| Parete della Parusia |

| Al lato destro, in basso, l’arcangelo Michele mette la sua mano sulla bilancia del giudizio per rovesciare il diavolo nell’inferno. Secondo la teologia orientale, l’inferno deve esistere, altrimenti Dio non sarebbe Padre e Amore, ma un dittatore del bene. Poiché, infatti, Dio è Amore, è la libera adesione. Tuttavia, se qualcuno si trovi all’inferno e che genere di pene vi si scontino, non lo sappiamo. È un mistero di Dio, imperscrutabile per l’uomo. Per questo l’inferno è coperto da una tenda rossa. | |

| Parete della Parusia |

| Parete della Parusia |

| Sopra la porta d’ingresso, negli angoli, verso il soffitto, troviamo la Madre di Dio e Giovanni Battista nell’atteggiamento della deisis. Dovrebbero stare accanto a Cristo, in quanto sono i due che l’hanno indicato al mondo. Ma, dal momento che tutta la parete è manifestazione di Cristo, si trovano ai suoi estremi perché indicano il Signore in tutto ciò che vi si trova raffigurato, rivelando così Dio tutto in tutti (cf 1Cor 15, 28). | |

| Parete della Parusia |

| Parete della Parusia |

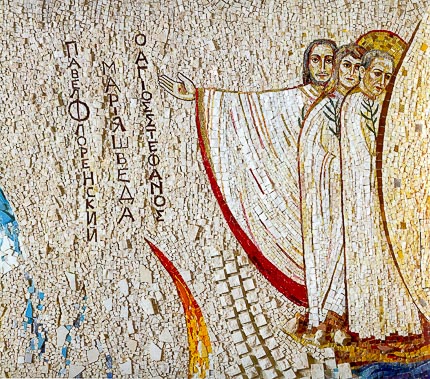

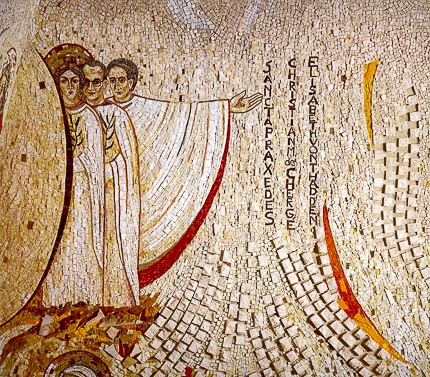

| Dietro a Maria e a Giovanni Battista, due processioni di martiri e testimoni della fede, inaugurate a sinistra da santo Stefano, il protomartire, e a destra da santa Prassede (V secolo). I martiri sono il gesto che continua ad indicare Cristo in tempi e in luoghi diversi. Dopo santo Stefano, troviamo Maria Šveda, greco-cattolica ucraina uccisa dai sovietici, e Pavel Florenskij, sacerdote ortodosso russo ucciso anch’egli dai sovietici. Dall’altro lato, padre Christian M. de Chergé, trappista ucciso in Algeri insieme ai suoi confratelli dagli estremisti islamici, ed Elisabeth von Thadden, luterana tedesca uccisa dai nazisti. Da ogni lato, l’ultimo martire raffigurato stende il suo braccio, per indicare la lunga processione che lo segue. I loro nomi sono scritti nelle lingue originali. Con ciò si vuole indicare, secondo un pensiero sviluppato da alcuni teologi ortodossi, ad esempio Ivanov, che anche le culture e le lingue risusciteranno, non in virtù del loro imporsi con la forza nella storia, ma per essere entrate in Cristo ed avergli reso testimonianza. | |

| Parete della Parusia |

| Parete della Parusia |

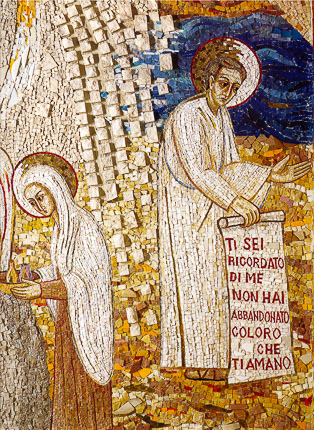

| I due profeti che svelano il rotolo della profezia fino in fondo – Isaia: “Ogni carne vedrà la salvezza” (Is 40, 5 – greco – e 52, 10), e Daniele “Ti sei ricordato di me, e non hai abbandonato coloro che ti amano” (Dn 14, 38) – sono come la chiave di lettura di tutta la teologia della cappella, una teologia dell’Incarnazione che giunge alla risurrezione della carne. È una teologia della memoria, che vuol dire una relazione di Dio fedele che mantiene in vita tramite l’amore. | |

| Parete della Parusia |

| Parete della Parusia |

| LA VOLTA | |

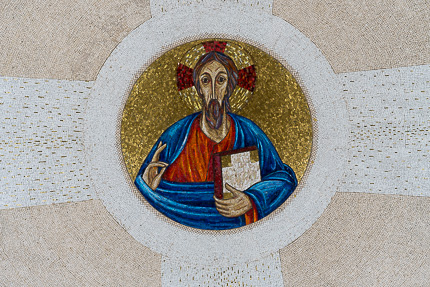

| Sopra, al centro del soffitto della cappella, domina una croce bianca con il Pantocrator al centro: allo stesso tempo mite e sofferente, trasfigurato e Figlio dell’uomo “che ben conosce il patire” (Is 53, 3). La signoria è però il suo carattere principale, nel quale l’amore del Padre trova la sua perfetta realizzazione. Cristo indossa una tunica rossa ed è rivestito di un mantello blu. Nel corso di tutto il primo millennio, il rosso era un colore che indicava Dio, e il blu l’umanità. Cristo, vero Dio, ha assunto l’umanità. In modo inverso Maria, Madre di Dio, ha la tunica blu ed è rivestita di un manto rosso: è per eccellenza la creatura divinizzata, l’essere umano reso partecipe della vita divina. | |

| Volta |

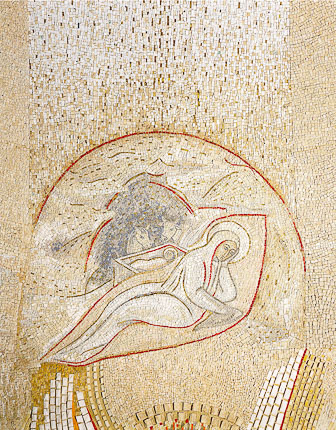

| Sempre sulla volta, nell’asse centrale della parete dell’incarnazione, la Natività di nostro Signore: Maria partorisce e depone il figlio nel sarcofago, perché il Bambino è nato per morire e così raggiungere noi nella morte e strapparci al suo potere. | |

|

Volta – Parete dell’incarnazione |

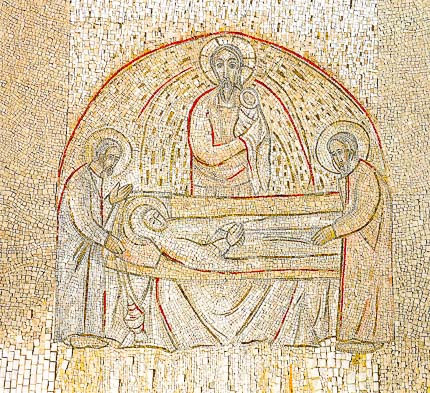

| Nell’asse centrale della parete dell’incarnazione vediamo la Dormizione, cioè l’ultima mèta nell’orizzonte dell’antropologia. Maria dona il corpo al Verbo e il Verbo dona la vita eterna a sua Madre. Trovarsi nelle braccia di Cristo che ti presenta al Padre è l’ultimo traguardo della persona creata. | |

| Volta – Parete della divinizzazione |

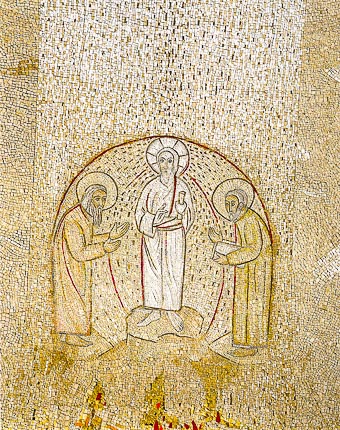

| Nell’asse centrale della parete della Parusia infine la Trasfigurazione sul Tabor come immagine del compimento di tutto in Cristo nel mistero pasquale. Accanto a Cristo, le figure di Mosè e di Elia, il legislatore e il profeta. Ogni profetismo e ogni legge si misurano sulla persona del Signore, nel mistero della Pasqua. La legge di Mosè è un richiamo alla tradizione e alla memoria, mentre il profeta Elia al futuro e al compimento. | |

| Volta – Parete della Parusia |

Tutte le immagini della Cappella Redemptoris Mater sono di proprietà della Libreria Editrice Vaticana e sono state gentilmente concesse per l’utilizzo su questo sito.